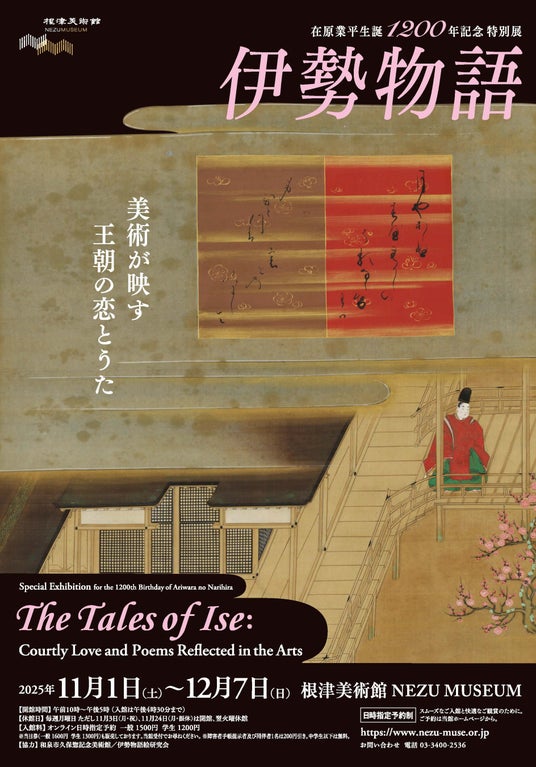

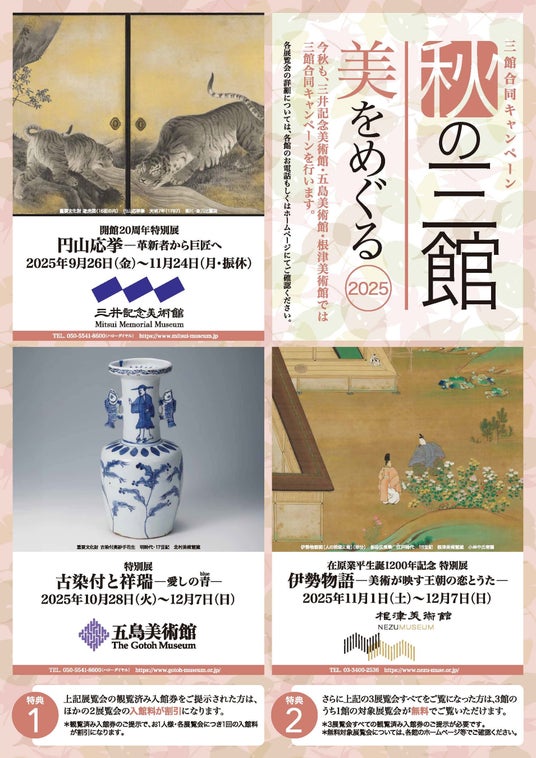

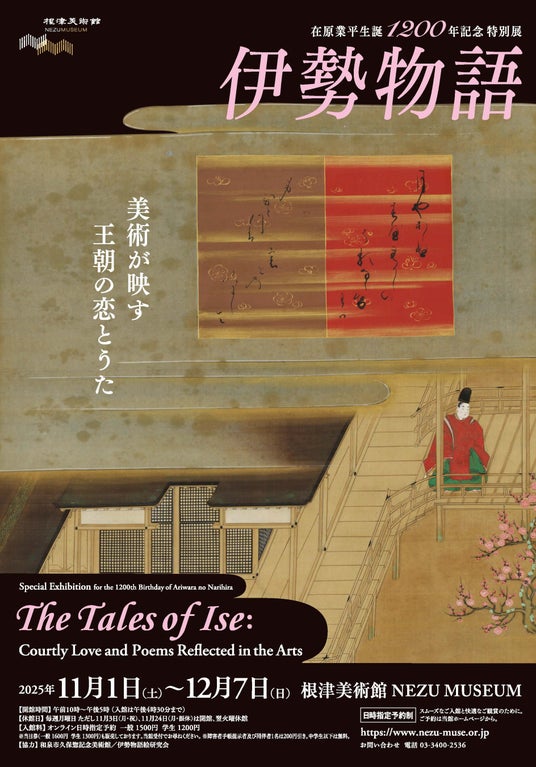

【東京・南青山 根津美術館】在原業平生誕1200年記念 特別展「伊勢物語 -美術が映す王朝の恋とうた-」を11/1(土)-12/7(日)に開催

平安時代前期に活躍した在原業平(825-880)の生誕1200年を記念して、業平の和歌を中心とした短編物語集『伊勢物語』が日本の文化・芸術に与えた影響を、書、絵画、工芸を通してひもとく展覧会です。

伊勢物語図(西の対)(部分) 板谷広長 江戸時代 18世紀 根津美術館蔵 小林中氏寄贈

【展示室1-2、5】

在原業平(ありわらのなりひら 825~880)は、天皇の孫で、和歌に優れた貴公子です。『古今和歌集』などに収められる業平の和歌からは、恋多き生き方も浮かび上がってきます。そうした業平の和歌を中心とする短編物語集が『伊勢物語』です。『古今和歌集』が成立する延喜5年(905)より少し前から10世紀後半にかけて徐々に章段を増し、やがて125段からなる形が定着しました。

続く11世紀初頭に書かれた『源氏物語』の「絵合」巻には、絵の優劣を競う遊びのなかで伊勢物語絵巻が登場し、この物語がすでに絵に描かれていたことをうかがわせます。以降、『伊勢物語』は、『源氏物語』と並び、日本の文化・芸術のあらゆる分野に多大な影響を与えることになります。

2025年は業平の生誕1200年にあたります。それを記念して『伊勢物語』が生み出した書、絵画、工芸を一堂に集める展覧会を開催します。『伊勢物語』の核心をなす和歌に焦点をあわせ、それを味わいながら、また『伊勢物語』の造形化における和歌の働きに注目しながら、ご覧いただきます。

在原業平像 室町時代 16世紀 根津美術館蔵

初公開の業平像在原業平は六歌仙のひとりに数えられる歌詠みとして名高い。画像は束帯を着して上畳に坐し、右手に筆を、左手に紙を持って和歌を案じる姿に描かれる。同図様の業平像として南北朝時代の先行作(個人蔵)があるが、それに次ぐ年代の遺品として貴重。

第1章 古筆と古絵巻

印刷技術が発達する以前、物語は写本や書写した本文に絵を添えた絵巻や絵本の形で享受されました。まずは中世以前の『伊勢物語』の美術をご覧ください。

重要文化財 伊勢物語絵巻(部分)和泉市久保惣記念美術館蔵

『伊勢物語』を題材とした彩色絵巻の中でもっとも古い作品。第23段の「立田越え」は、新しい女のもとに通う夫を妻は快く送り出し、道中の無事を祈る歌を詠んだので、その歌に感じ入った夫は女を訪ねることをやめたという話。夫を気遣う妻と、出かけたふりをして邸内をうかがう夫を描く。(展示期間:11/1-16のみ)

古筆としては現存最古の『伊勢物語』冊子本断簡(伝藤原公任筆 五島美術館蔵・個人蔵)も展示。

第2章 描かれた伊勢物語 -歌とともに

江戸時代の始めに出版された挿絵入りの版本(嵯峨本)により、『伊勢物語』はより多くの人々に読まれるとともに、多様な絵画作品が生み出されることとなりました。

重要文化財 伊勢物語 梓弓図 岩佐又兵衛 江戸時代 17世紀 文化庁蔵

第24段の「梓弓」。3年の宮仕えから戻った男が女を訪ねるものの、別の男から求婚された女は受け入れず、男は去る。閉ざされた門の前に一人立つ男の姿に、孤独感とやるせなさがにじむ。岩佐又兵衛(1578~1650)による新たな伊勢物語絵の誕生である。

第3章 伊勢物語の意匠 -物語絵と歌絵のあわい

『伊勢物語』の絵画には、ストーリーを描くものと、数は少ないもののそこで詠われる和歌の内容やモチーフを描くものがあります。いわば「物語絵」と「歌絵」の伝統が息づいているのです。

扇面歌意画巻(部分)江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

和歌とその歌を連想させる扇型の絵を集めた「扇の草子」と称される作品。全100首の和歌のうち29首が『伊勢物語』からとられている。第9段の「八橋」の場面で詠われる和歌が書かれた扇には、橋とカキツバタだけを描く。

・伊勢物語図色紙 南北朝~室町時代 香雪美術館蔵

・嵯峨本 伊勢物語 江戸時代 慶長13年(1608) 国立公文書館蔵

・伊勢物語絵巻 住吉如慶 江戸時代 東京国立博物館蔵

・伊勢物語図色紙 恋せじの禊 伝 俵屋宗達 江戸時代 東京黎明アートルーム蔵

・伊勢物語八橋図 尾形光琳 江戸時代 東京国立博物館蔵

・宇津の山図 酒井抱一 江戸時代 個人蔵

・御ひいなかた 江戸時代 寛文6年(1666) 天理大学附属天理図書館蔵

・伊勢物語かるた 江戸時代 和泉市久保惣記念美術館蔵

・業平蒔絵硯箱 伝 尾形光琳 江戸時代 根津美術館蔵 など 約60件 (会期中一部作品に展示替えあり。)

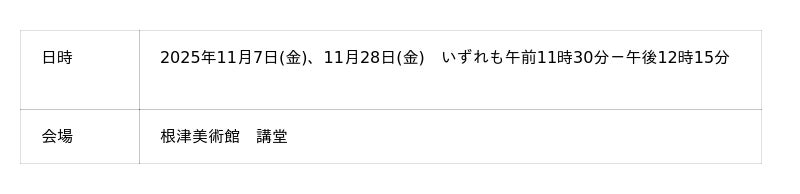

※担当学芸員がスライドを使って展示解説を行います。各レクチャーは同内容です。

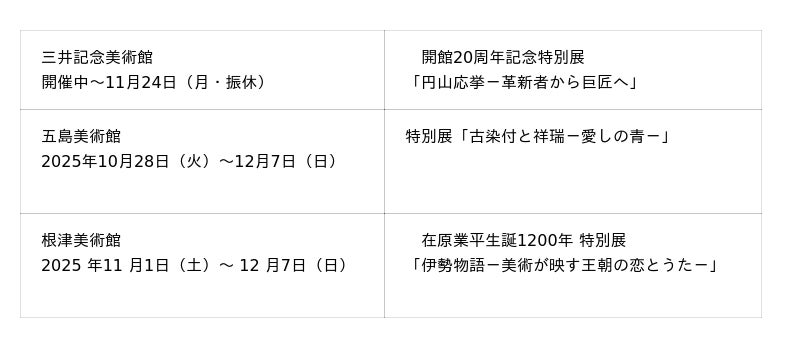

三井記念美術館、五島美術館と当館では、今年も以下の展覧会(対象展)で三館合同キャンペーンを行います。

上記対象展の観覧済み入館券をご提示いただくと他2館の対象展の入館料が100円引きに。3館すべての観覧済み入館券でさらなる特典も。詳細はキャンペーンホームページでご確認ください。

日本では、江戸時代以降膨大な数の仏像が制作されてきました。この度は、館蔵の近世仏像の中でも優品を3件ご覧いただきます。

愛染明王坐像 江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

展示室6 口切-茶人の正月-

11月、茶席では茶壷の口の封を切り、この年の初夏に摘んだ新茶をいただくようになります。茶の湯の新しい一年の始まりです。

肩脱茶壷 銘 長門 福建 中国・元~明時代 14~15世紀 根津美術館蔵

「肩脱」とは口から肩にかけて釉薬が施されていない茶壺を指す。本作は、封をするときに使用された覆い紙が残存する加賀藩前田家伝来品。

プレスリリース・画像申請書ダウンロード

本展画像の掲載をご希望の際は、「画像申請書」に必要事項を記入の上ご返送ください。

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

伊勢物語図(西の対)(部分) 板谷広長 江戸時代 18世紀 根津美術館蔵 小林中氏寄贈

【展示室1-2、5】

在原業平(ありわらのなりひら 825~880)は、天皇の孫で、和歌に優れた貴公子です。『古今和歌集』などに収められる業平の和歌からは、恋多き生き方も浮かび上がってきます。そうした業平の和歌を中心とする短編物語集が『伊勢物語』です。『古今和歌集』が成立する延喜5年(905)より少し前から10世紀後半にかけて徐々に章段を増し、やがて125段からなる形が定着しました。

続く11世紀初頭に書かれた『源氏物語』の「絵合」巻には、絵の優劣を競う遊びのなかで伊勢物語絵巻が登場し、この物語がすでに絵に描かれていたことをうかがわせます。以降、『伊勢物語』は、『源氏物語』と並び、日本の文化・芸術のあらゆる分野に多大な影響を与えることになります。

2025年は業平の生誕1200年にあたります。それを記念して『伊勢物語』が生み出した書、絵画、工芸を一堂に集める展覧会を開催します。『伊勢物語』の核心をなす和歌に焦点をあわせ、それを味わいながら、また『伊勢物語』の造形化における和歌の働きに注目しながら、ご覧いただきます。

在原業平像 室町時代 16世紀 根津美術館蔵

初公開の業平像在原業平は六歌仙のひとりに数えられる歌詠みとして名高い。画像は束帯を着して上畳に坐し、右手に筆を、左手に紙を持って和歌を案じる姿に描かれる。同図様の業平像として南北朝時代の先行作(個人蔵)があるが、それに次ぐ年代の遺品として貴重。

第1章 古筆と古絵巻

印刷技術が発達する以前、物語は写本や書写した本文に絵を添えた絵巻や絵本の形で享受されました。まずは中世以前の『伊勢物語』の美術をご覧ください。

重要文化財 伊勢物語絵巻(部分)和泉市久保惣記念美術館蔵

『伊勢物語』を題材とした彩色絵巻の中でもっとも古い作品。第23段の「立田越え」は、新しい女のもとに通う夫を妻は快く送り出し、道中の無事を祈る歌を詠んだので、その歌に感じ入った夫は女を訪ねることをやめたという話。夫を気遣う妻と、出かけたふりをして邸内をうかがう夫を描く。(展示期間:11/1-16のみ)

古筆としては現存最古の『伊勢物語』冊子本断簡(伝藤原公任筆 五島美術館蔵・個人蔵)も展示。

第2章 描かれた伊勢物語 -歌とともに

江戸時代の始めに出版された挿絵入りの版本(嵯峨本)により、『伊勢物語』はより多くの人々に読まれるとともに、多様な絵画作品が生み出されることとなりました。

重要文化財 伊勢物語 梓弓図 岩佐又兵衛 江戸時代 17世紀 文化庁蔵

第24段の「梓弓」。3年の宮仕えから戻った男が女を訪ねるものの、別の男から求婚された女は受け入れず、男は去る。閉ざされた門の前に一人立つ男の姿に、孤独感とやるせなさがにじむ。岩佐又兵衛(1578~1650)による新たな伊勢物語絵の誕生である。

第3章 伊勢物語の意匠 -物語絵と歌絵のあわい

『伊勢物語』の絵画には、ストーリーを描くものと、数は少ないもののそこで詠われる和歌の内容やモチーフを描くものがあります。いわば「物語絵」と「歌絵」の伝統が息づいているのです。

扇面歌意画巻(部分)江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

和歌とその歌を連想させる扇型の絵を集めた「扇の草子」と称される作品。全100首の和歌のうち29首が『伊勢物語』からとられている。第9段の「八橋」の場面で詠われる和歌が書かれた扇には、橋とカキツバタだけを描く。

そのほかの展示作品より

・梵字経刷白描伊勢物語絵巻断簡 鎌倉時代 個人蔵ほか・伊勢物語図色紙 南北朝~室町時代 香雪美術館蔵

・嵯峨本 伊勢物語 江戸時代 慶長13年(1608) 国立公文書館蔵

・伊勢物語絵巻 住吉如慶 江戸時代 東京国立博物館蔵

・伊勢物語図色紙 恋せじの禊 伝 俵屋宗達 江戸時代 東京黎明アートルーム蔵

・伊勢物語八橋図 尾形光琳 江戸時代 東京国立博物館蔵

・宇津の山図 酒井抱一 江戸時代 個人蔵

・御ひいなかた 江戸時代 寛文6年(1666) 天理大学附属天理図書館蔵

・伊勢物語かるた 江戸時代 和泉市久保惣記念美術館蔵

・業平蒔絵硯箱 伝 尾形光琳 江戸時代 根津美術館蔵 など 約60件 (会期中一部作品に展示替えあり。)

関連催事

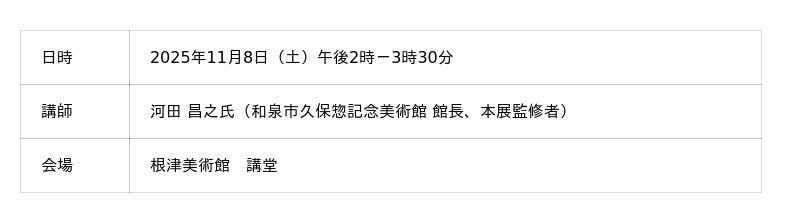

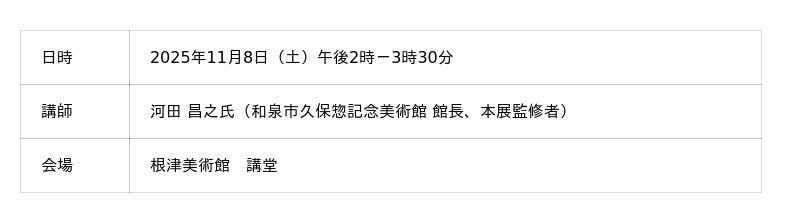

当館ホームページ<イベント情報」>の各申込フォームから参加をお申込みください。いずれも受付開始は10月21日(火)午後1時です。参加は無料ですが、美術館入館料が必要です。講演会「伊勢物語の美術を彩る業平の恋と歌」

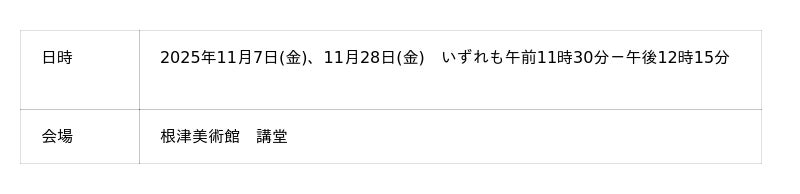

スライドレクチャー

※担当学芸員がスライドを使って展示解説を行います。各レクチャーは同内容です。

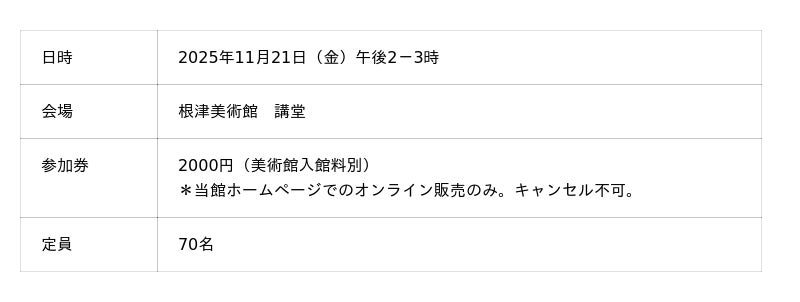

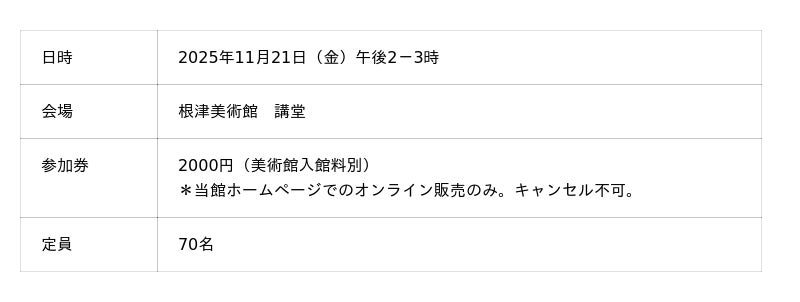

特別催事「能舞ー井筒」

「伊勢物語」の中でも特によく知られた第23段を基にした能「井筒」の見どころ場面を、面と装束を着け笛と地謡のみを伴う形式で能楽師・観世銕之丞さんにご披露いただきます。舞に先立って、能面や装束についてもお話をうかがいます。出演者の詳細や注意事項は当館ホームページ<イベント情報>でご確認の上、参加券をお求めください。

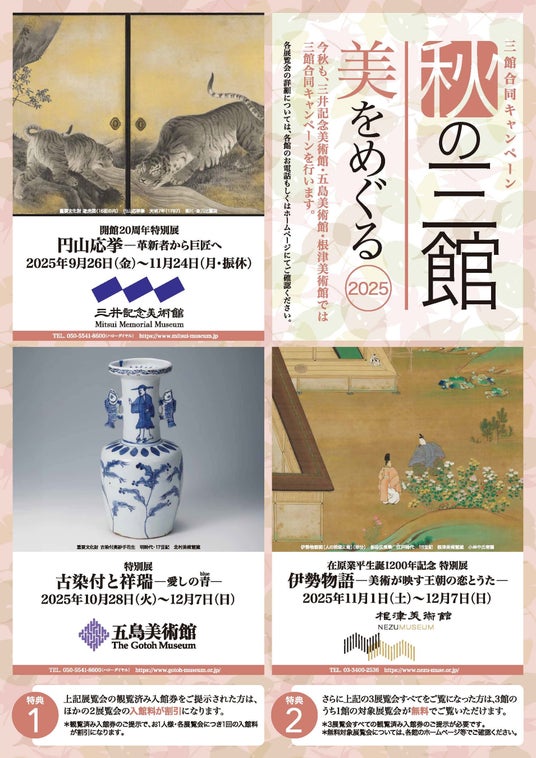

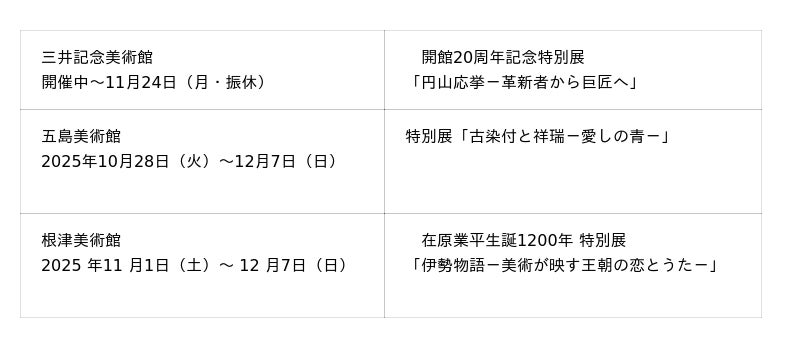

三館合同キャンペーン「秋の三館 美をめぐる2025」

三井記念美術館、五島美術館と当館では、今年も以下の展覧会(対象展)で三館合同キャンペーンを行います。

上記対象展の観覧済み入館券をご提示いただくと他2館の対象展の入館料が100円引きに。3館すべての観覧済み入館券でさらなる特典も。詳細はキャンペーンホームページでご確認ください。

同時開催展

展示室3 仏教美術の魅力 -近世の仏像-日本では、江戸時代以降膨大な数の仏像が制作されてきました。この度は、館蔵の近世仏像の中でも優品を3件ご覧いただきます。

愛染明王坐像 江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

展示室6 口切-茶人の正月-

11月、茶席では茶壷の口の封を切り、この年の初夏に摘んだ新茶をいただくようになります。茶の湯の新しい一年の始まりです。

肩脱茶壷 銘 長門 福建 中国・元~明時代 14~15世紀 根津美術館蔵

「肩脱」とは口から肩にかけて釉薬が施されていない茶壺を指す。本作は、封をするときに使用された覆い紙が残存する加賀藩前田家伝来品。

開催概要

プレスリリース・画像申請書ダウンロード

本展画像の掲載をご希望の際は、「画像申請書」に必要事項を記入の上ご返送ください。

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ