成蹊気象観測100周年記念講演会を開催

「100年の空を見つめて~成蹊の気象観測が語る地球の変化~」

成蹊学園(東京都武蔵野市、学園長:江川雅子)では、成蹊気象観測100周年記念講演会を開催します。

成蹊学園では、1926年1月に正式な気象観測を開始してから現在までの約100年間、1日も途切れることなく気象観測が続けられています。1959年には成蹊気象観測所(当時は成蹊気象天文観測所)を設置し、1942年から1976年までは、気象庁の「吉祥寺観測所」として、観測業務の委託を受けていました。気象観測法に準拠した気象観測に加え、サクラ開花日の観測や富士山をはじめとした視程観測、さらには霜や霜柱、結氷の厚さなどの目視観測も継続しています。近年では、蓄積されたアナログの気象データをデジタル化し、科学的に分析する試みを推進しています。

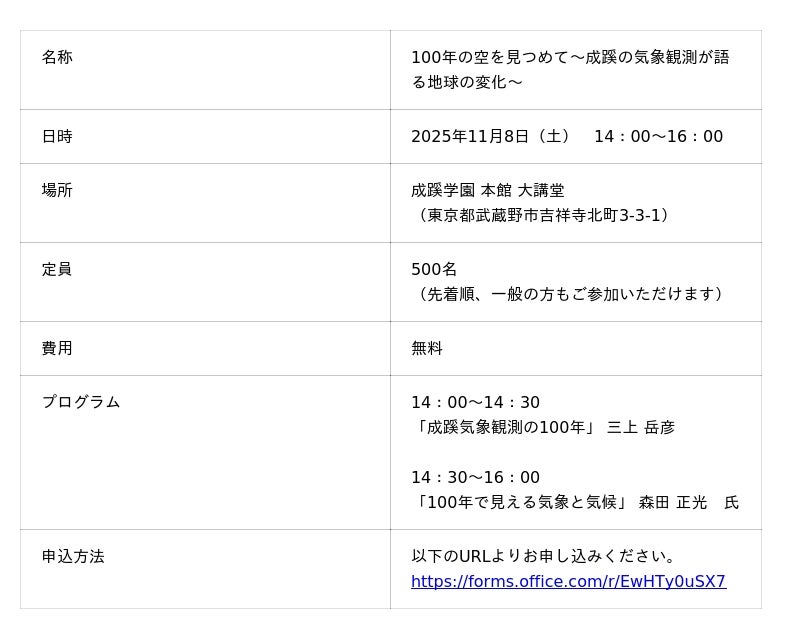

今回の記念講演会では気象予報士であり、株式会社ウェザーマップの創業者でもある森田正光氏をお招きするとともに、三上岳彦 (成蹊気象観測所所長)による成蹊学園が蓄積した100年分の気象観測データから見える気象と気候についてお話します。

森田 正光 氏気象予報士、株式会社ウェザーマップ創業者。親しみやすいキャラクターと個性的な気象解説で人気を集め、テレビ出演や講演会など幅広く活躍。

三上 岳彦成蹊気象観測所所長、東京都立大学名誉教授。専門は、気候変動・都市気候。主な著書に『TIME 地球温暖化』(緑書房)などがある。

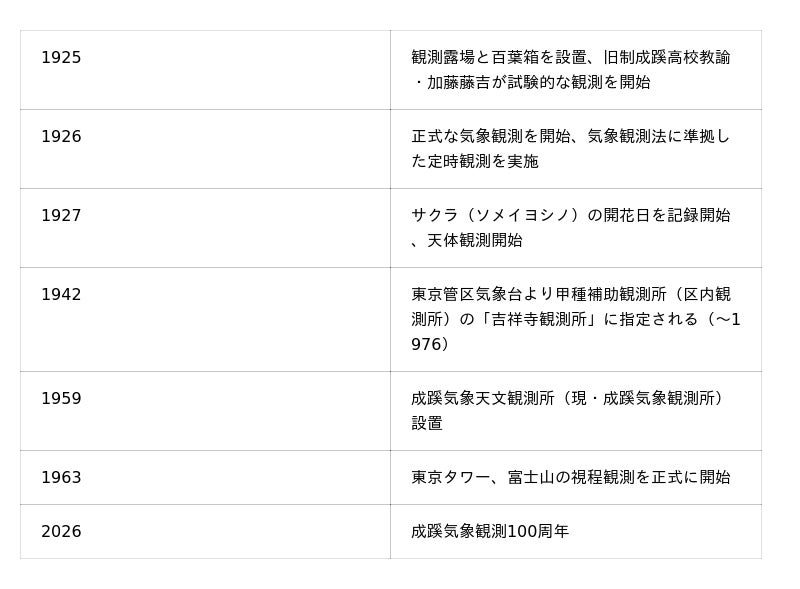

1925年に旧制成蹊高等学校の教諭であった加藤藤吉が「理化教育[1]」の一環として試験的な観測を開始。1926年1月から気象観測法に準拠した正式な観測を開始し、1942年には、東京管区気象台甲種補助観測所(区内観測所)の「吉祥寺観測所」に指定された。1959年には成蹊気象観測所(当初は成蹊気象天文観測所)を設置。正式な観測を開始してから現在までの約100年間、1日も途切れることなく気象観測が続けられている。今まで分析することが難しかったアナログで記録された気象データ(自記温度計などの記録紙に記録されたデータ)のデジタル化を推進し、科学的な分析により過去の気象現象を紐解く取り組みも実施している。

2026年1月に正式な気象観測開始から100周年を迎えることを記念し、記念講演会を行うとともに今後も気象観測所見学ツアーや企画展示の実施を予定している。

[1]「自然現象をありのままに観察し、測定し、または記録して、それらの考察から何らかの概念や法則を帰納すること」という考えに基づく教育を成蹊学園では「理化教育」と表現する伝統があった。

■所在

東京都武蔵野市吉祥寺北町3-10-13

東経 139度34.3分 北緯 35度 43.0分 標高 56.0m(世界測地系)

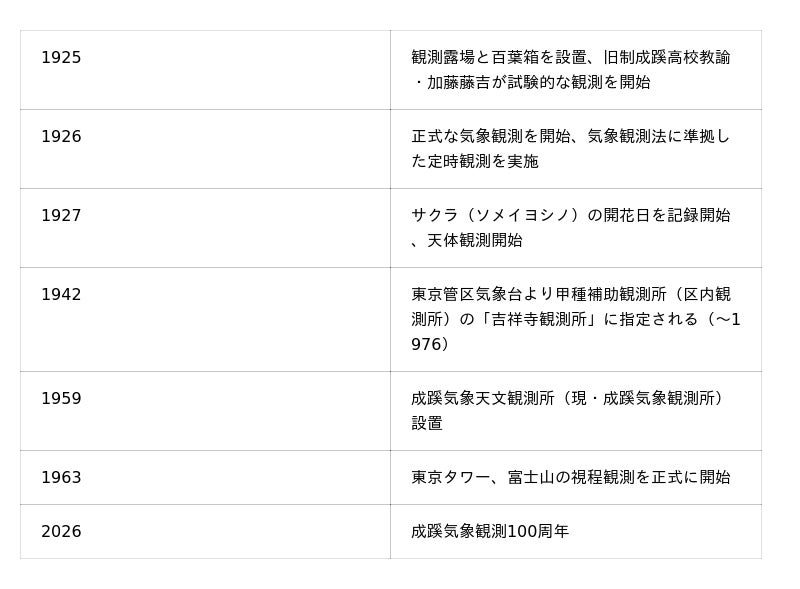

■沿革

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

成蹊学園(東京都武蔵野市、学園長:江川雅子)では、成蹊気象観測100周年記念講演会を開催します。

成蹊学園では、1926年1月に正式な気象観測を開始してから現在までの約100年間、1日も途切れることなく気象観測が続けられています。1959年には成蹊気象観測所(当時は成蹊気象天文観測所)を設置し、1942年から1976年までは、気象庁の「吉祥寺観測所」として、観測業務の委託を受けていました。気象観測法に準拠した気象観測に加え、サクラ開花日の観測や富士山をはじめとした視程観測、さらには霜や霜柱、結氷の厚さなどの目視観測も継続しています。近年では、蓄積されたアナログの気象データをデジタル化し、科学的に分析する試みを推進しています。

今回の記念講演会では気象予報士であり、株式会社ウェザーマップの創業者でもある森田正光氏をお招きするとともに、三上岳彦 (成蹊気象観測所所長)による成蹊学園が蓄積した100年分の気象観測データから見える気象と気候についてお話します。

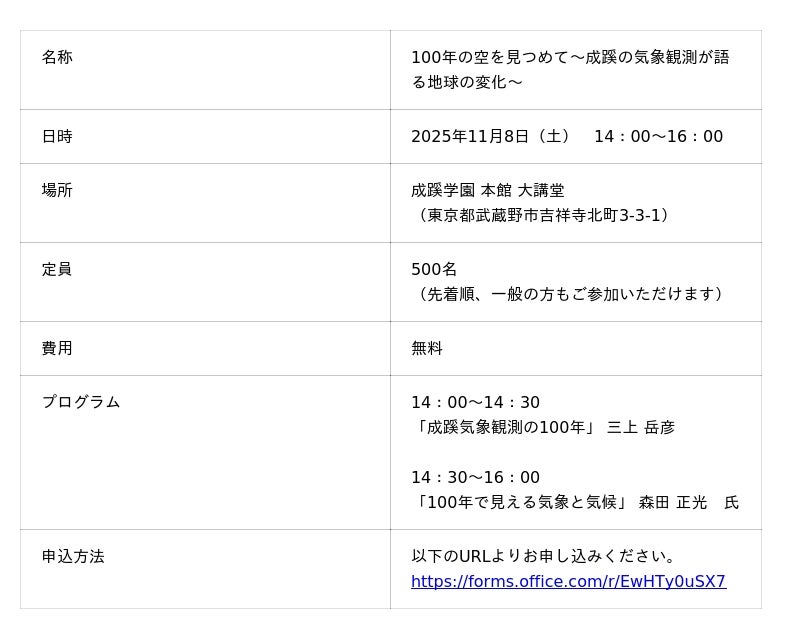

■成蹊気象観測100周年記念講演会 概要

■登壇者プロフィール

森田 正光 氏気象予報士、株式会社ウェザーマップ創業者。親しみやすいキャラクターと個性的な気象解説で人気を集め、テレビ出演や講演会など幅広く活躍。

三上 岳彦成蹊気象観測所所長、東京都立大学名誉教授。専門は、気候変動・都市気候。主な著書に『TIME 地球温暖化』(緑書房)などがある。

【補足資料】

■成蹊学園と気象観測について1925年に旧制成蹊高等学校の教諭であった加藤藤吉が「理化教育[1]」の一環として試験的な観測を開始。1926年1月から気象観測法に準拠した正式な観測を開始し、1942年には、東京管区気象台甲種補助観測所(区内観測所)の「吉祥寺観測所」に指定された。1959年には成蹊気象観測所(当初は成蹊気象天文観測所)を設置。正式な観測を開始してから現在までの約100年間、1日も途切れることなく気象観測が続けられている。今まで分析することが難しかったアナログで記録された気象データ(自記温度計などの記録紙に記録されたデータ)のデジタル化を推進し、科学的な分析により過去の気象現象を紐解く取り組みも実施している。

2026年1月に正式な気象観測開始から100周年を迎えることを記念し、記念講演会を行うとともに今後も気象観測所見学ツアーや企画展示の実施を予定している。

[1]「自然現象をありのままに観察し、測定し、または記録して、それらの考察から何らかの概念や法則を帰納すること」という考えに基づく教育を成蹊学園では「理化教育」と表現する伝統があった。

■所在

東京都武蔵野市吉祥寺北町3-10-13

東経 139度34.3分 北緯 35度 43.0分 標高 56.0m(世界測地系)

■沿革

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ