画家・藤井健司と、作家・大佛次郎、異なるジャンルの二人の人生=「旅」をめぐる展示

小説『帰郷』を結節点にした、美術と文学のコラボレーション企画展

本展は、文学と美術、それも全く世代の異なるアーティスト同士のコラボレーションです。「帰郷」という文学作品を「結節点」として位置づけています。

本展で紹介する藤井健司(1981-) の作品は、挿絵ではなく、大佛次郎の現代小説「帰郷」が書かれて60余年が経過した後、小説からインスピレーションを得て創作されたものです。

現代に生きる若き画家の作品から生じる波動が、読む人、観る人の想像力をかきたて、新たな作品世界へと誘います。

大佛次郎が「帰郷」を執筆する上でベースとなった戦中の南方視察中の "日記" や、藤井健司による作品制作の準備プロセスともいえるペナン島からの "絵手紙" 、そして現在まで続く藤井健司の創作の連鎖に触れることで、文学と美術という異なる表現方法による、作家と画家それぞれにとっての「人生=旅」を浮かび上がらせます。

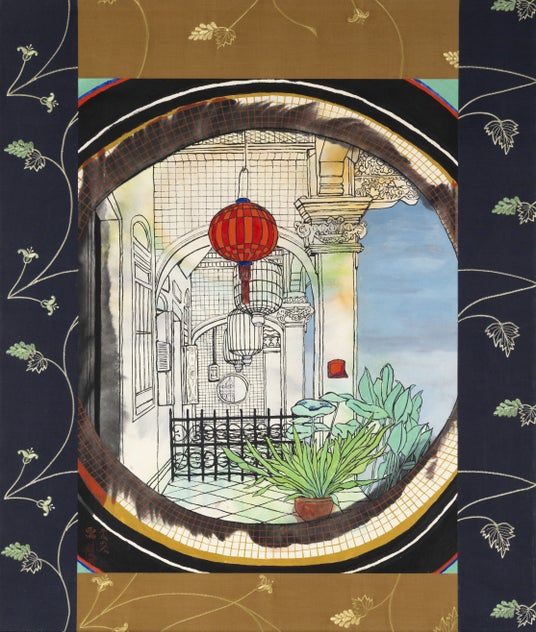

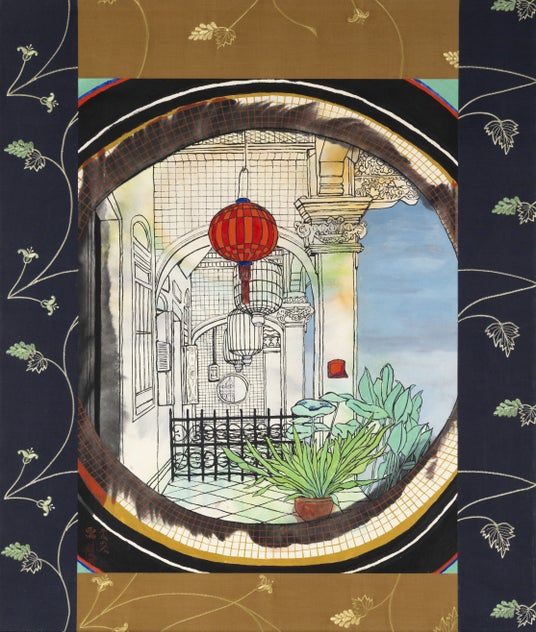

≪華僑の家≫2006年 紙本着色 63×49cm 個人蔵 (後期のみ展示 10/21~)

小説「帰郷」とは

小説「帰郷」は、前半部分では、第二次世界大戦末期のシンガポールやマラッカを舞台に、後半部分では敗戦直後の東京や横浜、鎌倉や京都を舞台として物語は展開します。訳あって軍を出奔した元海軍将校・守屋恭吾の目を通して、日本の軍政下にある"南方"と、敗戦後GHQの占領下にある故国日本の様子が描かれます。

長くヨーロッパを放浪し、無国籍者となった恭吾の目に日本は、どのように映ったのでしょうか。

見どころ その1. バトゥ洞窟 三重奏

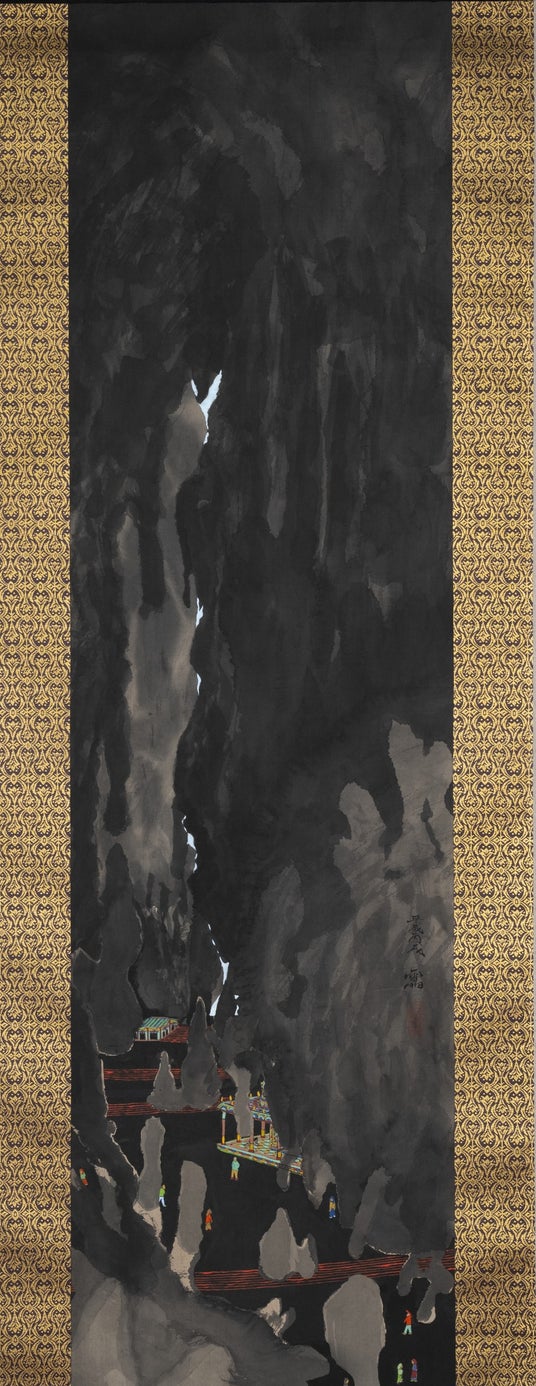

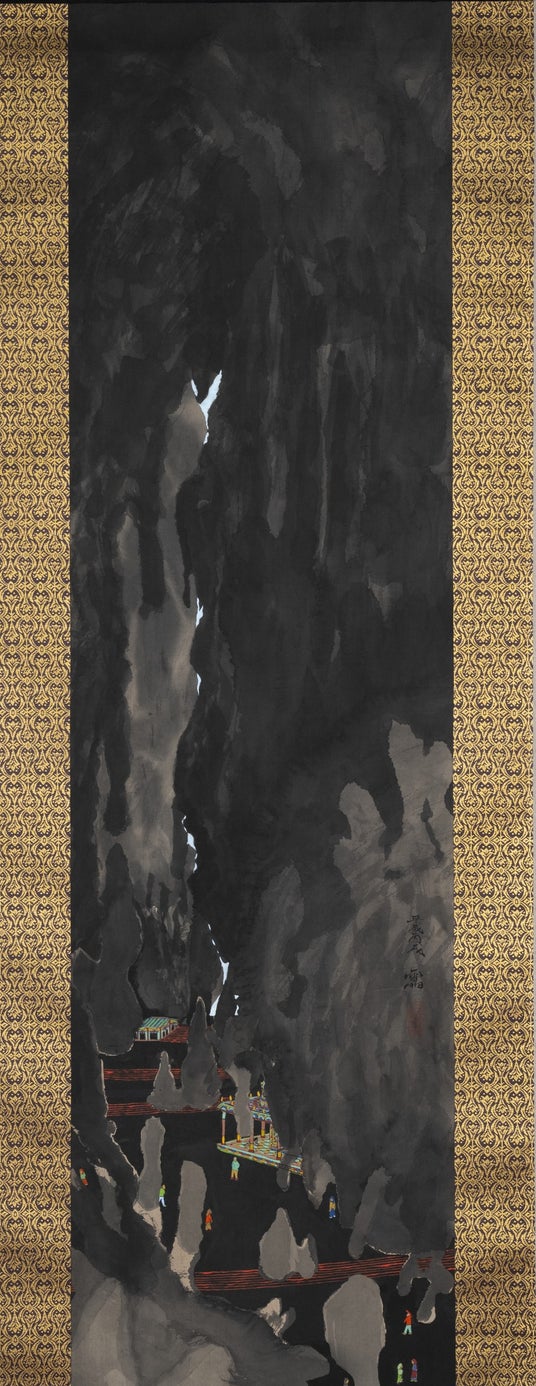

藤井健司≪Batu Caves≫2007年 個人蔵(前期のみ展示 ~10/19)

≪Batu Caves≫は、藤井健司が2007年横浜山手芸術祭で、大佛次郎記念館の「アーティストミーツ大佛次郎 -「帰郷」-」に参加し、小説からインスピレーションを得て制作され、展覧会に出品された5つの作品のうちのひとつです。

バトゥ洞窟は、マレーシアの首都クアラルンプール近郊にある有名な洞窟でヒンドゥー教の聖地です。大佛次郎も1943年の「南方視察」の折、この地を訪れ、その壮観を日記に書き残しています。

また、小説「帰郷」の中では次のように表現しています。

「谷底へ降りるようにして、入口から低くなっているのだが、数千畳の広さの大洞窟が、ひと目で見渡される。天井の数カ所に自然に間隙があいているので外の光が直接差し込んでいるところもあれば、滲むように壁面が明るくなっているところもあって、光と影とが入り雑っている。無数の鍾乳石が高い天井から垂れているのが、吊りランプを見るようだし、凸凹のある床にも太い竹の子が生えたように、鍾乳石が群がり立っている。壁も天井も乳白色をしているのだが、雨水の伝わるところには、苔らしい青い色が流れていて、唐三彩の緑を見るようで美しい。

天井までの高さは二百呎はあった。降りて立って仰いで見て、このお伽話のような岩の大殿堂の中に入って自分がどんなに小さいかが自覚された。」

藤井健司 ≪Batu Caves≫ 2007年 部分

大佛次郎の日記である「南方ノート」とそれをベースにした小説「帰郷」、そして藤井健司の≪Batu Caves≫。時代を超えて、ジャンルの異なる3作品が奏でる作品世界をお楽しみ下さい。

見どころ その2. 絵手紙

藤井健司は、小学校5年生の頃、横浜美術館での造形講座に参加したことで、日本画と出会いました。「帰郷」の一連の作品を手掛ける前の2006年5月、横浜美術館の企画展「日本×画展 にほんガテン!-しょく発する6人」出品の絵巻の取材のためマレーシアのペナン島に滞在しています。ペナン島から毎日、日記のように書き送った絵手紙は全部で31枚に上ります。全てをつなげると6mを超える「絵巻」のようになります。

南方視察の際、大佛次郎も滞在した場所"ペナン"。同じ場所でありながら、二人のアーティストが生きる時代の隔たりと、それでもどこかに変わらぬ景色の片りんを探したくなる絵手紙を、前期と後期に分けて展示します。

【展示図録】

大佛次郎記念館ではテーマ展示で初となる、展覧会図録を作成しました。

絵手紙31点の全貌も、図録の中で明らかとなります。

最新作の動画作品「瞑想」も、図録の中のQRコードから視聴できます。

500円(消費税込)で、受付でご購入いただけます。

【展覧会情報】

会期 2025年9月13日(土)~2025年12月7日(日)

開館時間 9月 10:00~17:30(入館は17:00まで)

10月~ 10:00~17:00(入館は16:30まで)

会場 大佛次郎記念館(横浜市中区山手町113)

休館日 毎週月曜(祝日の場合は翌平日)

料 金 大人(高校生以上) 200円(150円)、中学生以下 無料 ( )内は20人以上の団体料金

※ 横浜市在住の65歳以上の方 100円

※ 毎月23日「市民の読書の日」と第2・第4土曜日は高校生無料

※ 障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料

【関連イベント1.】風景印で手紙を出そう!ー水曜日のポストー

会期中、記念館内設置の「水曜日のポスト 」に投函された手紙は毎週水曜日の午後に回収され、横浜北方郵便局から 大佛次郎記念館がモチーフの風景印を押印して送られます。

【関連イベント2.】シティガイドと歩く 戦後80年/小説『帰郷』の舞台を巡る

【中区・山手コース】大佛次郎の文章や、藤井健司の絵に描かれた山手の丘や中区の道を辿ります。大佛次郎記念館では、テーマ展「藤井健司×大佛次郎『帰郷 Homecoming』-めぐる、めぐる旅の途中で」を解説つきで見学します。

開催期間 2025年11月14日(金) 9:30集合 12:30解散予定

元町・中華街駅 ~ 港の見える丘公園 ~ 大佛次郎記念館(展示見学) ~ 霧笛橋 ~ 新山下運河 ~ 山下橋 (コースは変更になる場合があります)

【金沢区・富岡コース】直木賞で知られる作家・直木三十五の墓と文学碑、公園となった海軍基地跡などを訪ねます。(集合場所:京急線 京急富岡駅 改札前) ※雨天実施、荒天中止 緊急連絡先 080-5003-7678 (実施当日のみ)

開催期間 2025年11月22日(土) 9:30集合 12:30解散予定

京急富岡駅 ~ 直木三十五文学碑 ~ 長昌寺・直木三十五墓所 ~ 浜空神社跡 富岡公園 (コースは変更になる場合があります。健脚向きのコースです)

料金 各800円 (保険料を含む、大佛次郎記念館入館券付き)

主催 NPO法人 横浜シティガイド協会

共催 大佛次郎記念館(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)

参加申込 横浜シティガイド協会のホームページから、

電話での申し込みも可 045-228-7678 (平日10:00-16:00)

定員に達し次第、受付終了させていただきます。

申込締切 2025年11月21日(金)

お問い合わせ先 大佛次郎記念館 【公益財団法人横浜市芸術文化振興財団】

館長:熊谷敬子 展示担当:安川篤子 広報担当:大房奈央子

TEL:045-622-5002(10:00~17:00) Mail:osaragi@yaf.or.jp

URL:https://osaragijiro-museum.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

本展は、文学と美術、それも全く世代の異なるアーティスト同士のコラボレーションです。「帰郷」という文学作品を「結節点」として位置づけています。

本展で紹介する藤井健司(1981-) の作品は、挿絵ではなく、大佛次郎の現代小説「帰郷」が書かれて60余年が経過した後、小説からインスピレーションを得て創作されたものです。

現代に生きる若き画家の作品から生じる波動が、読む人、観る人の想像力をかきたて、新たな作品世界へと誘います。

大佛次郎が「帰郷」を執筆する上でベースとなった戦中の南方視察中の "日記" や、藤井健司による作品制作の準備プロセスともいえるペナン島からの "絵手紙" 、そして現在まで続く藤井健司の創作の連鎖に触れることで、文学と美術という異なる表現方法による、作家と画家それぞれにとっての「人生=旅」を浮かび上がらせます。

≪華僑の家≫2006年 紙本着色 63×49cm 個人蔵 (後期のみ展示 10/21~)

小説「帰郷」とは

小説「帰郷」は、前半部分では、第二次世界大戦末期のシンガポールやマラッカを舞台に、後半部分では敗戦直後の東京や横浜、鎌倉や京都を舞台として物語は展開します。訳あって軍を出奔した元海軍将校・守屋恭吾の目を通して、日本の軍政下にある"南方"と、敗戦後GHQの占領下にある故国日本の様子が描かれます。

長くヨーロッパを放浪し、無国籍者となった恭吾の目に日本は、どのように映ったのでしょうか。

見どころ その1. バトゥ洞窟 三重奏

藤井健司≪Batu Caves≫2007年 個人蔵(前期のみ展示 ~10/19)

≪Batu Caves≫は、藤井健司が2007年横浜山手芸術祭で、大佛次郎記念館の「アーティストミーツ大佛次郎 -「帰郷」-」に参加し、小説からインスピレーションを得て制作され、展覧会に出品された5つの作品のうちのひとつです。

バトゥ洞窟は、マレーシアの首都クアラルンプール近郊にある有名な洞窟でヒンドゥー教の聖地です。大佛次郎も1943年の「南方視察」の折、この地を訪れ、その壮観を日記に書き残しています。

また、小説「帰郷」の中では次のように表現しています。

「谷底へ降りるようにして、入口から低くなっているのだが、数千畳の広さの大洞窟が、ひと目で見渡される。天井の数カ所に自然に間隙があいているので外の光が直接差し込んでいるところもあれば、滲むように壁面が明るくなっているところもあって、光と影とが入り雑っている。無数の鍾乳石が高い天井から垂れているのが、吊りランプを見るようだし、凸凹のある床にも太い竹の子が生えたように、鍾乳石が群がり立っている。壁も天井も乳白色をしているのだが、雨水の伝わるところには、苔らしい青い色が流れていて、唐三彩の緑を見るようで美しい。

天井までの高さは二百呎はあった。降りて立って仰いで見て、このお伽話のような岩の大殿堂の中に入って自分がどんなに小さいかが自覚された。」

藤井健司 ≪Batu Caves≫ 2007年 部分

大佛次郎の日記である「南方ノート」とそれをベースにした小説「帰郷」、そして藤井健司の≪Batu Caves≫。時代を超えて、ジャンルの異なる3作品が奏でる作品世界をお楽しみ下さい。

見どころ その2. 絵手紙

藤井健司は、小学校5年生の頃、横浜美術館での造形講座に参加したことで、日本画と出会いました。「帰郷」の一連の作品を手掛ける前の2006年5月、横浜美術館の企画展「日本×画展 にほんガテン!-しょく発する6人」出品の絵巻の取材のためマレーシアのペナン島に滞在しています。ペナン島から毎日、日記のように書き送った絵手紙は全部で31枚に上ります。全てをつなげると6mを超える「絵巻」のようになります。

南方視察の際、大佛次郎も滞在した場所"ペナン"。同じ場所でありながら、二人のアーティストが生きる時代の隔たりと、それでもどこかに変わらぬ景色の片りんを探したくなる絵手紙を、前期と後期に分けて展示します。

【展示図録】

大佛次郎記念館ではテーマ展示で初となる、展覧会図録を作成しました。

絵手紙31点の全貌も、図録の中で明らかとなります。

最新作の動画作品「瞑想」も、図録の中のQRコードから視聴できます。

500円(消費税込)で、受付でご購入いただけます。

【展覧会情報】

会期 2025年9月13日(土)~2025年12月7日(日)

開館時間 9月 10:00~17:30(入館は17:00まで)

10月~ 10:00~17:00(入館は16:30まで)

会場 大佛次郎記念館(横浜市中区山手町113)

休館日 毎週月曜(祝日の場合は翌平日)

料 金 大人(高校生以上) 200円(150円)、中学生以下 無料 ( )内は20人以上の団体料金

※ 横浜市在住の65歳以上の方 100円

※ 毎月23日「市民の読書の日」と第2・第4土曜日は高校生無料

※ 障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料

【関連イベント1.】風景印で手紙を出そう!ー水曜日のポストー

会期中、記念館内設置の「水曜日のポスト 」に投函された手紙は毎週水曜日の午後に回収され、横浜北方郵便局から 大佛次郎記念館がモチーフの風景印を押印して送られます。

【関連イベント2.】シティガイドと歩く 戦後80年/小説『帰郷』の舞台を巡る

【中区・山手コース】大佛次郎の文章や、藤井健司の絵に描かれた山手の丘や中区の道を辿ります。大佛次郎記念館では、テーマ展「藤井健司×大佛次郎『帰郷 Homecoming』-めぐる、めぐる旅の途中で」を解説つきで見学します。

開催期間 2025年11月14日(金) 9:30集合 12:30解散予定

元町・中華街駅 ~ 港の見える丘公園 ~ 大佛次郎記念館(展示見学) ~ 霧笛橋 ~ 新山下運河 ~ 山下橋 (コースは変更になる場合があります)

【金沢区・富岡コース】直木賞で知られる作家・直木三十五の墓と文学碑、公園となった海軍基地跡などを訪ねます。(集合場所:京急線 京急富岡駅 改札前) ※雨天実施、荒天中止 緊急連絡先 080-5003-7678 (実施当日のみ)

開催期間 2025年11月22日(土) 9:30集合 12:30解散予定

京急富岡駅 ~ 直木三十五文学碑 ~ 長昌寺・直木三十五墓所 ~ 浜空神社跡 富岡公園 (コースは変更になる場合があります。健脚向きのコースです)

料金 各800円 (保険料を含む、大佛次郎記念館入館券付き)

主催 NPO法人 横浜シティガイド協会

共催 大佛次郎記念館(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)

参加申込 横浜シティガイド協会のホームページから、

電話での申し込みも可 045-228-7678 (平日10:00-16:00)

定員に達し次第、受付終了させていただきます。

申込締切 2025年11月21日(金)

お問い合わせ先 大佛次郎記念館 【公益財団法人横浜市芸術文化振興財団】

館長:熊谷敬子 展示担当:安川篤子 広報担当:大房奈央子

TEL:045-622-5002(10:00~17:00) Mail:osaragi@yaf.or.jp

URL:https://osaragijiro-museum.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ